Si le jargon technique du domaine de l’électricité provoque un court-circuit dans votre cerveau, vous n’êtes pas seul. À Hydro Ottawa, nous savons que la maîtrise du fonctionnement de l’énergie et des concepts qui l’entourent peut sembler ardue, mais c’est pourtant relativement simple..

Voyons donc ensemble certains termes courants et leur signification. Vous comprendrez mieux cette merveilleuse invention qui alimente notre quotidien.

Carboneutralité Désigne l’équilibrage entre la quantité de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère et une quantité équivalente ou supérieure de gaz à effet de serre éliminés ou compensés. Autrement dit, pour parvenir à la carboneutralité, on doit enlever autant (ou davantage) d’émissions de gaz à effet de serre de l’environnement qu’on en génère. On peut y arriver en réduisant les émissions à un niveau aussi proche que possible de zéro et en compensant les émissions restantes à l’aide de différentes mesures, comme le reboisement, la séquestration du carbone dans le sol ou le captage et stockage du carbone, et ce pour empêcher notre économie de contribuer aux changements climatiques.

Consommation en kWh : Désigne la quantité totale d’énergie électrique consommée, mesurée en kilowattheures (kWh). Un kilowatt vaut 1 000 watts, alors le fonctionnement d’un appareil de 1 000 watts durant 1 heure consomme 1 kWh. Par exemple, une ampoule de 100 watts allumée pendant 10 heures consomme 1 kWh. Cette mesure, qui figure sur votre facture d’électricité, indique la quantité d’énergie consommée au cours d’une période de facturation.

Décarbonation : Désigne le processus de réduction des émissions de carbone relatives à la production ou à la consommation d’énergie. En pratique, il s’agit de délaisser les combustibles fossiles, par exemple les appareils de chauffage au mazout et les véhicules à essence, au profit d’options plus propres issues de sources d’énergie renouvelables, comme les thermopompes et les véhicules électriques. Le processus consiste également à améliorer l’efficacité énergétique et à adopter des technologies qui captent ou compensent les émissions de carbone.

Efficacité énergétique : Désigne tout ce qui consiste à consommer moins d’énergie pour parvenir au même résultat ou pour effectuer la même tâche. Par exemple, en remplaçant simplement les ampoules à incandescence traditionnelles par des ampoules DEL, on obtient la même luminosité en consommant considérablement moins de courant. Ce concept s’étend à l’optimisation des technologies, à la conception des bâtiments et aux pratiques opérationnelles visant à restreindre le gaspillage d’énergie, à diminuer les coûts et à réduire autant que possible l’impact environnemental.

Électrification : Désigne le processus consistant à transformer des systèmes, par exemple les transports, le chauffage, des procédés industriels, pour qu’ils délaissent les sources d’énergie à base de combustibles fossiles au profit de l’électricité. Cette transition vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais son succès repose sur l’électricité qui est produite à partir de sources propres et à faible teneur en carbone.

Émission zéro : Désigne les sources d’énergie ou les technologies qui ne produisent pas d’émissions nocives durant leur exploitation. Contrairement aux stratégies de carboneutralité qui compensent les émissions restantes, les options à émission zéro produisent de l’énergie propre dès le départ et jouent un rôle crucial dans la lutte contre les changements climatiques.

Énergie renouvelable : Désigne l’énergie issue de procédés naturels qui se reconstituent à un rythme égal ou supérieur au rythme requis pour les exploiter. Pensons à l’énergie hydraulique, solaire, thermique et éolienne, qui exploitent des phénomènes naturels – comme le débit de l’eau, la lumière du soleil et les courants atmosphériques – pour produire de l’électricité. Contrairement aux combustibles fossiles, les sources d’énergie renouvelables émettent peu ou pas de gaz à effet de serre, limitant leur impact environnemental et contribuant à un avenir énergétique plus propre.

Faible teneur en carbone : Désigne les sources d’énergie ou les technologies qui génèrent considérablement moins d’émissions de gaz à effet de serre comparativement aux combustibles fossiles traditionnels. Parmi les stratégies à faible teneur en carbone, on retrouve l’exploitation de ressources renouvelables comme l’hydroélectricité ainsi que l’énergie solaire et éolienne, de même que l’utilisation de technologies évoluées comme le captage et le stockage du carbone pour réduire les émissions nettes. Ces méthodes sont essentielles pour diminuer l’intensité générale du carbone dans nos systèmes énergétiques et pour atténuer les changements climatiques.

Gestion de la demande : Désigne les programmes et les stratégies qui incitent les citoyens à ajuster leur consommation d’électricité durant les périodes où la demande d’électricité est forte. En encourageant la diminution ou le report de la consommation d’énergie, par exemple en programmant des heures précises de recharge des VE ou en ajustant les réglages des thermostats, ces programmes contribuent à équilibrer l’offre et la demande tout en rehaussant la stabilité du réseau.

Mesurage net : Désigne une entente de facturation entre les fournisseurs d’électricité, comme Hydro Ottawa, et leurs clients. Ce programme permet aux clients de réduire leurs frais mensuels en produisant leur propre électricité au moyen d’une source d’énergie renouvelable, comme des panneaux solaires, plutôt que de consommer l’électricité vendue par leur fournisseur. Les programmes de mesurage net permettent également aux clients d’acheminer leur énergie excédentaire dans le réseau principal en échange de crédits non monnayables, en kilowattheures, qui sont applicables aux frais d’électricité des factures subséquentes.

Microréseau : Désigne un réseau d’énergie localisé qui peut fonctionner indépendamment ou en parallèle du réseau d’électricité principal et qui peut réduire la demande durant les périodes de pointe. Ce type de réseau relie des consommateurs d’énergie à des systèmes de production locaux, comme des panneaux solaires, et à des batteries de stockage d’énergie, le tout pour assurer la fiabilité du courant électrique. Par exemple, une communauté résidentielle fonctionne en microréseau si elle utilise des panneaux solaires de toiture et des batteries de stockage d’énergie pour alimenter ses résidences durant une panne.

MW (mégawatt) : Désigne une unité de puissance qui mesure le rythme auquel l’énergie est produite ou consommée. En termes simples, cette unité nous dit à quelle vitesse l’énergie est consommée ou produite. Par exemple, si une centrale de production a une puissance de 100 MW, elle peut produire de l’énergie à un rythme de 100 mégawatts à tout moment. Cette mesure s’applique à toutes sortes de systèmes énergétiques, des grandes centrales de production aux systèmes de stockage par batterie en passant par de l’équipement individuel.

MWh (mégawattheure) : Désigne une unité d’énergie qui mesure la quantité totale d’électricité consommée ou produite au cours d’une période donnée. Par exemple, si un appareil fonctionne à raison de 1 mégawatt pendant 1 heure, il consomme 1 MWh d’énergie. Cette mesure sert à quantifier la consommation d’énergie dans tout système qui dépend de l’électricité.

Puissance appelée : Désigne la quantité d’électricité qui est consommée à un moment donné. Elle représente la demande en temps réel sur le réseau d’électricité et peut varier tout au long de la journée en fonction des activités des consommateurs. À Ottawa, une forte puissance appelée est généralement observée durant les mois d’hiver, lorsque le chauffage est essentiel, et durant les périodes les plus chaudes de l’été, lorsque le recours aux climatiseurs bat son plein. La puissance appelée est gérée au niveau provincial par la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (visitez son site Web pour consulter les données d’offre et de demande en temps réel) et localement par Hydro Ottawa, ce qui permet d’assurer un approvisionnement en électricité équilibré et fiable.

Puissance disponible : Désigne la quantité maximum d’électricité qu’un réseau ou une centrale de production, par exemple une installation hydroélectrique, peut produire ou gérer à tout moment. Mesurée en mégawatts (MW), elle indique le débit de pointe du système. Par exemple, les centrales hydroélectriques des chutes de la Chaudière, sur les deux rives de la rivière des Outaouais, totalisent une puissance combinée de 84,6 MW.

Réseaux intelligents : Désigne les réseaux d’électricité évolués qui recourent à des données en temps réel, à l’automatisation et aux technologies intelligentes pour améliorer l’efficacité énergétique et la fiabilité. Ils détectent et règlent rapidement les problèmes afin de réduire les pannes, ils contribuent à la gestion des pointes de demande et ils facilitent la transition entre un réseau traditionnellement centralisé vers des modèles énergétiques décentralisés. Pour assurer une réponse rapide, ils s’appuient sur des réseaux de fibre optique à haute vitesse.

Ressources énergétiques décentralisées (RED) : Désigne les systèmes décentralisés (c’est-à-dire « indépendants du réseau ») de production et de stockage d’électricité, comme les panneaux solaires et les batteries de stockage, qui sont reliés au réseau principal. En produisant ou en emmagasinant de l’énergie tout près du lieu où elle est consommée, les systèmes de RED réduisent la dépendance aux centrales de production, diversifient notre portefeuille énergétique et améliorent l’efficacité, la résilience et la durabilité du réseau en général.

Stockage d’énergie par batterie : Désigne les systèmes et les technologies qui captent et emmagasinent l’énergie électrique aux fins d’une utilisation ultérieure, par exemple lorsque la production est faible ou que la demande est élevée. Ces systèmes peuvent contribuer à équilibrer l’offre et la demande d’énergie en stockant de l’électricité excédentaire, souvent produite à l’aide de sources renouvelables comme l’énergie hydraulique ou solaire, puis en la libérant au besoin. Les véhicules électriques (VE) constituent un exemple prometteur de stockage par batterie : leurs batteries au lithium-ion haute capacité alimentent non seulement les véhicules, mais – grâce à la technologie véhicule-réseau (Vehicle-to-Grid – V2G) émergente – elles peuvent aussi fournir de l’énergie au réseau durant les pannes, augmentant ainsi la résilience générale.

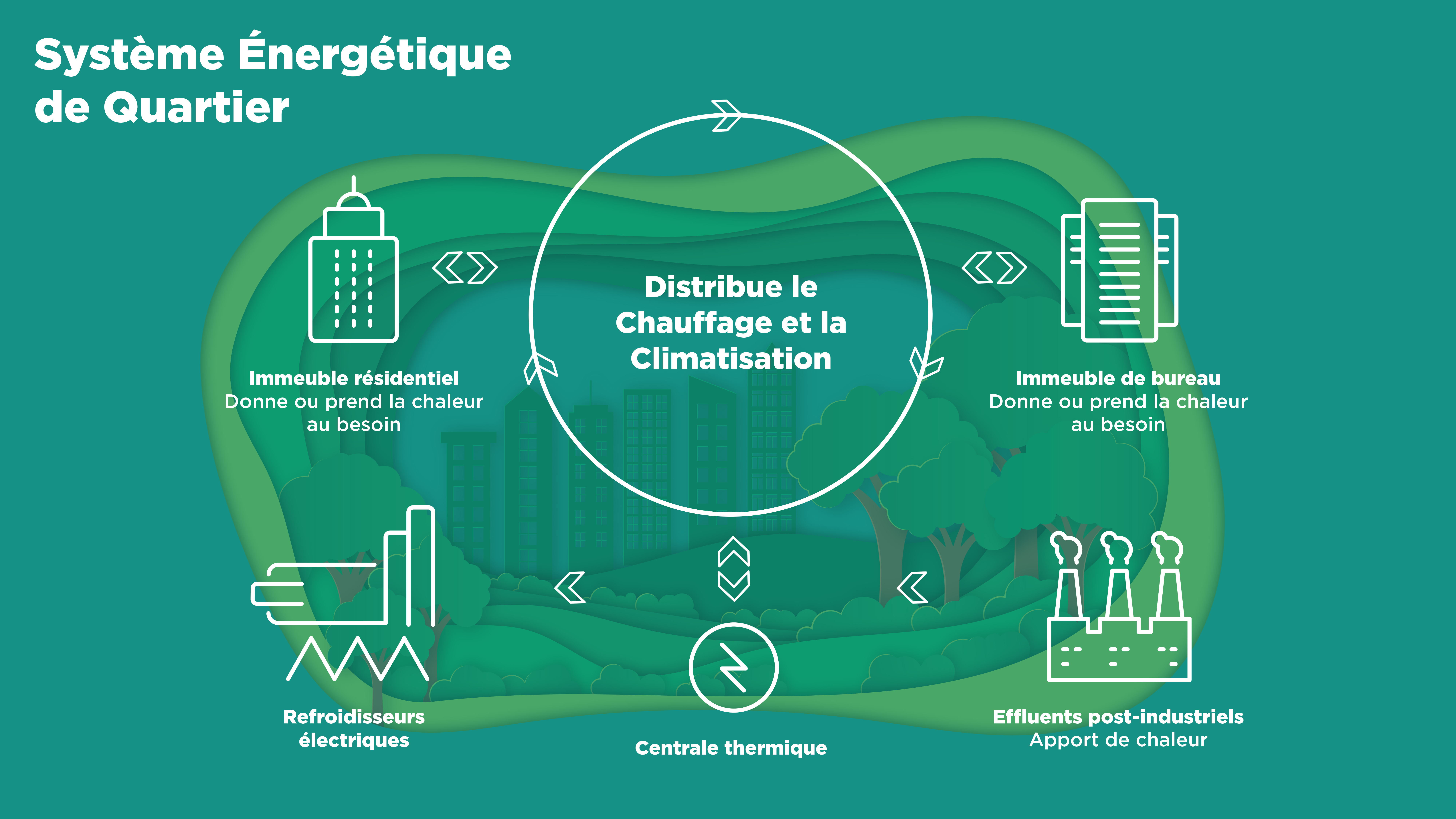

Système énergétique de quartier : Désigne un réseau centralisé qui fournit du chauffage et de la climatisation à une multitude de bâtiments et de communautés par l’entremise d’une installation souterraine de tuyaux d’eau chaude et froide. En optimisant les critères en matière de chauffage et de climatisation pour l’ensemble du réseau, ce système capte et redistribue de l’énergie thermique excédentaire. Souvent, il fonctionne en transformant la chaleur récupérée de déchets post-industriels ou post-commerciaux en énergie destinée à être consommée en un lieu précis, c’est-à-dire le « quartier ». Ce procédé élimine la nécessité de recourir à des appareils individuels de chauffage et de climatisation – et même des tours de refroidissement –, ce qui réduit l’empreinte carbone des bâtiments, la consommation d’énergie et l’impact environnemental. En fait, un système énergétique de quartier constitue une solution efficace, résiliente et durable en matière de gestion d’énergie thermique en zones urbaines. Des exemples de ce type de système existent à Ottawa : le système énergétique de quartier de la communauté Zibi, qui repose sur la récupération d’énergie des effluents de l’usine de papiers domestiques Kruger, et la future centrale électrique du nouveau campus de L’Hôpital d’Ottawa, conçue pour fournir suffisamment d’énergie pour que les systèmes qui contribuent à la santé et à la sécurité des patients restent opérationnels durant les pannes du réseau d’Hydro Ottawa.

Maintenant que vous connaissez l’abc de l’énergie, vous êtes en meilleure posture pour comprendre comment l’électricité alimente notre quotidien et propulse les avancées vers un avenir plus durable.