Au Canada, le commerce de l’électricité joue un rôle crucial sur la scène énergétique nord-américaine, et ce, compte tenu de nos liens étroits avec les États-Unis (É.-U.) et de la connectivité à divers degrés entre les provinces. Régi par des autorités fédérale et provinciales, le commerce de l’électricité s’effectue au moyen d’un réseau de lignes de transport internationales et domestiques, le tout visant à maintenir un équilibre en matière d’offre et de demande ainsi qu’en fonction de considérations économiques.

En 2023, nous discutions dans ce blogue de la création possible d’un réseau d’électricité pancanadien après que le gouvernement fédéral eut lancé le Conseil consultatif sur l’électricité afin d’obtenir des recommandations sur la viabilité d’un tel projet. À l’époque, il était question de cerner des économies et d’aider le pays à atteindre ses objectifs de carboneutralité.

Plus récemment, la pertinence de la connectivité interprovinciale a pris de l’ampleur, particulièrement à la lumière des politiques commerciales changeantes chez nos voisins du sud sous l’administration Trump et de la menace des tarifs. Face au risque que des conflits commerciaux déstabilisent les exportations d’électricité vers les É.-U., on assiste à un intérêt renouvelé des provinces et des Canadiens pour prioriser le renforcement des connexions électriques domestiques. Le but : assurer la sécurité énergétique, la stabilité des prix et la résilience économique pour les années à venir.

Rôle de la Régie de l’énergie du Canada

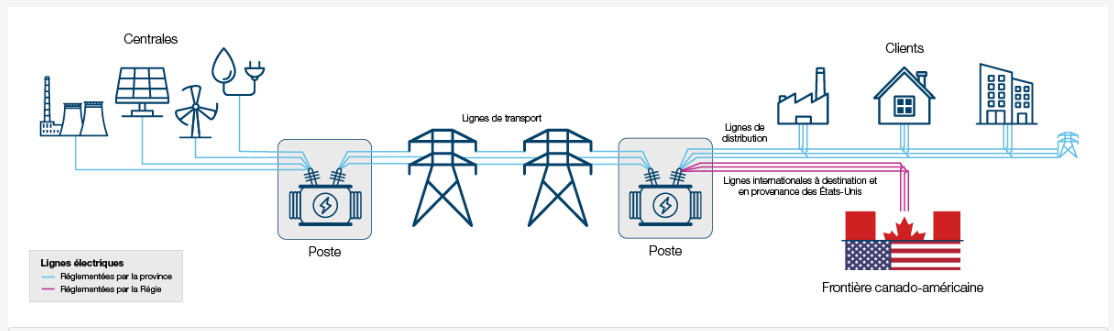

D’entrée de jeu, jetons un coup d’œil à notre commerce transfrontalier. La Régie de l’énergie du Canada encadre les exportations d’électricité vers les É.-U., s’assurant de leur conformité à la réglementation et d’un accès équitable au marché. Elle surveille également l’effet des exportations sur les provinces canadiennes. Notons toutefois que la Régie ne réglemente pas les importations d’électricité au Canada. Ce rôle revient aux Sociétés d’État provinciales ou à des entités privées, qui prennent des décisions sur le volume d’électricité à exporter et à importer.

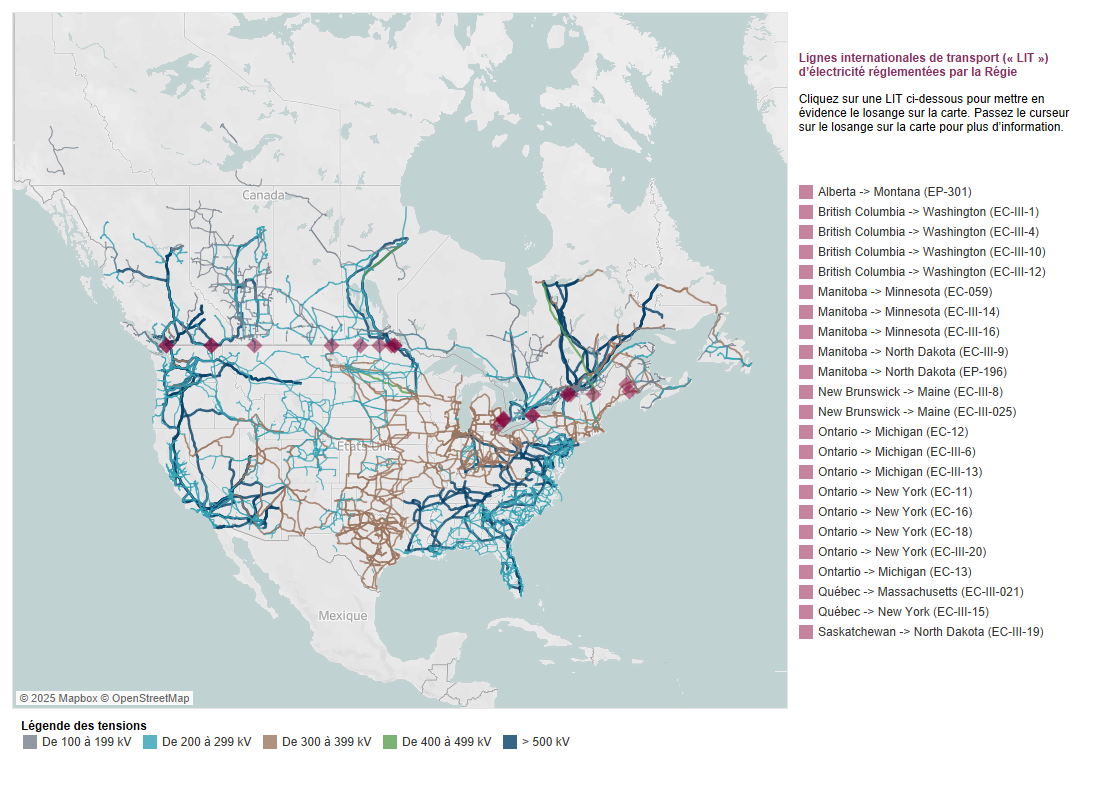

Sur le plan de l’infrastructure, la Régie réglemente 86 lignes internationales de transport d’électricité qui relient les provinces canadiennes au réseau d’électricité des É.-U. Ces lignes de transport varient en longueur, et nombreuses sont celles qui s’étendent sur quelques kilomètres seulement, servant à relier des postes de transformation à divers points de raccordement le long de la frontière internationale. Par exemple, la Colombie-Britannique est reliée au réseau du nord-ouest du Pacifique; le Manitoba est relié au réseau du centre du continent nord-américain; l’Ontario est reliée à la fois au réseau du centre du continent et à celui de l’est des É.-U.; le Québec est relié au réseau de l’est; et le Nouveau-Brunswick est relié au réseau de la Nouvelle-Angleterre.

Commerce interprovincial versus É.-U.

Le Canada ne dispose pas d’un réseau national. L’infrastructure électrique canadienne est plutôt constituée de multiples réseaux, chacun étant régi et réglementé par sa province ou son territoire respectif (et non par le gouvernement fédéral). Ces réseaux se distinguent également par les méthodes et sources de production d’électricité auxquelles ils recourent. En effet, certaines régions ont accès à d’importantes ressources d’eau, tandis que d’autres dépendent énormément de l’énergie nucléaire ou encore du pétrole et du gaz.

En bref, les réseaux d’électricité du Canada ont été conçus pour répondre à la demande locale et régionale plutôt que pour soutenir un réseau interprovincial et intégré à grande échelle, destiné à l’ensemble des citoyens du pays. C’est la principale raison pour laquelle les réseaux d’électricité canadiens sont majoritairement orientés du nord au sud plutôt que d’est en ouest, renforçant du coup les relations commerciales destinées à répondre à la demande accrue des É.-U. plutôt qu’entre les provinces.

« Une approche intégrée de nos réseaux d’électricité permettrait aux provinces de profiter des différentes technologies et ressources utilisées dans d’autres régions, de réduire les coûts et d’atteindre leurs objectifs climatiques d’une manière abordable, résiliente, fiable et propre », affirme Moe Kabarra, vice-président (balado en anglais) de L’Accélérateur de transition, un organisme sans but lucratif qui se consacre à l’accélération de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

À l’heure actuelle, cependant, le manque d’infrastructures intégrées pouvant soutenir les interconnexions d’est en ouest (sans oublier les barrières réglementaires provinciales) fait en sorte que les provinces qui se retrouvent avec des pénuries ou des surplus d’électricité se tournent souvent vers les marchés américains plutôt que vers les provinces canadiennes voisines. Mais le portrait a un peu changé : en août 2023, les gouvernements de l’Ontario et du Québec ont annoncé un accord d’échange d’électricité de 600 MW. En vertu de cet accord, l’Ontario doit fournir 600 MW d’électricité au Québec en hiver, et le Québec doit fournir 600 MW à l’Ontario en été.

Cela étant dit, il convient de souligner que toutes les provinces – à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard (qui importe la totalité de son électricité du Nouveau-Brunswick au moyen de câbles de transport sous-marins) – échangent de l’électricité avec leurs provinces voisines. Par exemple, selon la Régie de l’énergie du Canada : « L’Ontario a des interconnexions avec le Manitoba, le Québec, le Michigan, le Minnesota et l’État de New York. La plus grande partie des importations d’électricité de la province provient du Québec, tandis qu’elle exporte principalement vers les États de New York et du Michigan. »

Maintenant, vous vous demandez peut-être ceci : « Qu’en est-il des territoires? » Selon la page « Aperçu du marché » de la Régie de l’énergie du Canada, il est important de souligner que les lignes de transport d’électricité situées au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest (en anglais) ne sont pas reliées aux réseaux nord-américains et ne font même pas l’objet d’échanges d’un territoire à l’autre. Au Nunavut (en anglais), aucune ligne de transport ne relie les communautés; plutôt, chaque communauté produit et distribue sa propre électricité de façon indépendante.

[NDLR : Pour en apprendre davantage sur les raisons pour lesquelles ces connexions nord-sud n’ont pas été priorisées auparavant, lisez notre article Électrification des collectivités rurales et éloignées du Canada.]

Perspectives d’avenir

Alors que le Canada doit composer avec des incertitudes sur le plan du commerce international, le renforcement de la connectivité interprovinciale pourrait jouer un rôle clé pour que le pays dispose d’un réseau d’électricité stable et durable. Bien que le commerce transfrontalier demeure un incontournable pour l’économie énergétique canadienne (en 2023, le Canada a réalisé des ventes d’énergie totalisant 3,2 G$ – article en anglais seulement), l’instabilité des politiques commerciales des É.-U. et de récents événements mettent en lumière l’importance de renforcer nos connexions domestiques.

Le défi? Parvenir à un consensus sur des recommandations visant à créer un véritable réseau d’électricité pancanadien. Ce processus sous-entend qu’il faut déterminer les infrastructures nécessaires, les changements à apporter aux réglementations et aux politiques, et les investissements requis pour concrétiser le projet.

En faisant évoluer les infrastructures et la collaboration entre les provinces, le Canada peut construire un système énergétique plus résilient – un réseau qui non seulement soutient l’efficacité économique et les objectifs de carboneutralité, mais aussi qui assure à long terme la sécurité énergétique, la stabilité des prix et (c’est peut-être le point le plus important) la faculté d’adaptation du pays dans un contexte mondial en pleine évolution.